メタバースに繋がるコレクタブル市場の成長と進化

StockXの成長、スポーツ業界と二次流通の関係、YouTubeコンテンツ力と全世代に刺さるノスタルジア「ポケモンカード」、デジタルコレクタブルとNFTとは何か?、NBA Top Shot、メタバースへの道

はじめに

「投資」という概念は昔からある。金に投資していた時代から、それが不動産や株へになり、最近だとファンドやスタートアップへの投資が流行り始めている。そして、今では株や不動産もここ10年を見ると、大分進化している。

まず変わったのは、個人投資家が入れる技術が出てきたこと。RobinhoodやPublicはオプション取引、不動産業界だと部分投資、そしてスタートアップ業界でもAngelListなどを通して少額投資が可能になってきている。

この新しい技術ありきの投資は以下のようなフェーズに切り分けられるかと思います:

・フェーズ1:流動アセットを投資しやすいUI/UX化(Robinhood、Coinbase)

・フェーズ2:プライベートのアセットクラスへの投資サービスの誕生(例:Rally、Otis、Mythic Markets)

・フェーズ3:投資だけではなく取引がオンラインで簡単にできるサービスの誕生(例:StarStock、Quidd、Foundation、Zora)

フェーズ1の話は色んな会社が取り上げているのと、既にユニコーン級の会社が多いので割愛させていただきます。今回はフェーズ2と3の話、特に今まで投資対象とされてきた株や不動産以外のアセットクラスのコレクタブルについて解説していきます。

StockXの成長、スポーツ業界と二次流通の関係

Forbes曰く、世界のコレクターズアイテム市場は37兆円以上で2億人のコレクターがいると言われている。コレクターズアイテムは、昔からどの国でも人気で何かの文化と紐づいて人気度が高まります。日本だとアニメとアイドル文化のおかげでオタクがフィギュアやアイドルグッズを購入するなど、何かに対してファンがいるとコレクターグッズが出てきます。実はこのアニメ文化と、もう一つ日本が世界、特にアメリカに影響したものがあります。それは「スニーカー文化」。

90年代のNBAとマイケルジョーダンの人気と、Nike Air Max 95の販売のおかげで、日本、特に原宿近辺ではスニーカーやストリートウェアの販売と二次流通市場が出来上がりました。そのスニーカー文化はアメリカにも影響があって、ストリートウェアが爆発的に伸びた瞬間でもありました。スニーカーの売買は実はいまだに人気で、アメリカでは10代の子供たちや大学生がスニーカーの売買で生きている人たちもいる。

最近だとスニーカー専用のリセラーツールまでスタートアップ業界では出ている。

日本にも上陸したスニーカー売買プラットフォーム「StockX」や「GOAT」が有名。StockXは$400M以上の売上で今現在$2.5Bの時価総額で調達を予定しているほど、このコレクタブル市場が伸びている。そしてスニーカーファンや売買する人たち専用のコミュニティプラットフォームまで出てきている。スニーカー好きコミュニティ「SoleSavy」は2021年1月に$2Mの資金調達を発表し、毎月$30のサブスクを支払うとクローズドなSlackコミュニティに入り、スニーカーの在庫情報や何がいつ発売になるか、情報を知ることができる。

アメリカがこんなにスニーカー好きなのは、ストリートウェア文化もそうだが、スポーツ業界が大きいからとも言える。その影響で、スニーカー以外にスポーツ選手のカードもコレクターグッズとして売買されている。以下2016年から2021年の間で「Sports cards」のGoogleトレンド検索結果。

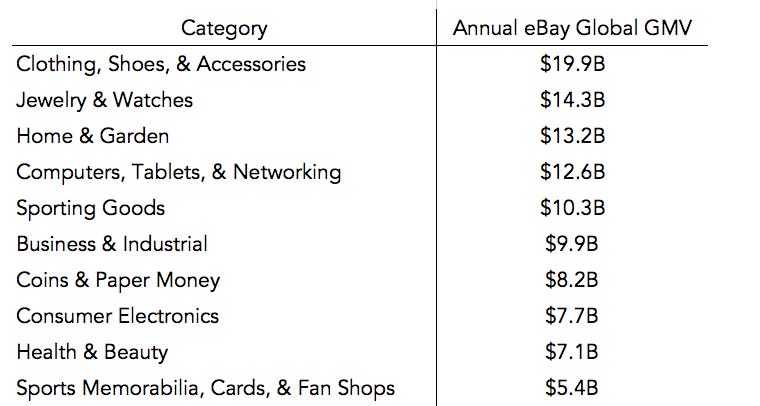

過去にVC企業のCRVがeBay内のカテゴリー別取引額のランキングを出した時も「スポーツカードや記念品」がトップ10に入っていた。

このスニーカーやスポーツカードの売買をすること自体は昔からアメリカでは存在したが、StockXなどのオンラインプラットフォームと若手層の投資に対する前向きな姿勢によって大きく市場拡大した。今年1月にはプロ野球選手のミッキー・マントルのカードが二次流通市場でなんと5億円以上で販売された。これはもはやアート業界の領域になっている。

スポーツ選手のカード市場はスニーカーより在庫数が多いので、今後どんどん拡大すると言われている。今は過去や今現在のスター選手のルーキー、いわゆる1年目の時のカードを買う人が増えている。例えばマイケル・ジョーダンやレブロン・ジェームズのルーキーカードは、今10万円から20万円するが、去年はその半分ぐらいの値段だった。

スポーツカードの値段が上がっている中、個人投資家が入りにくくなっている状況にもなっている。それを変えるためにOtisやRallyみたいなプラットフォームが急成長している。OtisやRallyは、アート作品、ポケモンカード、ローレックス、車など、何かの文化的に価値があるものをブロックチェーンの技術を活用して、そのものを株式化して誰でも小口で売買できるようにするサービス。

例えばリザードンのカードを、Rallyは650万円ぐらいの価値と評価して、6,500株に分ける。そうすると、一人1,000円あれば、このリザードンのカードを一部保有することができる。もちろんユーザーはカードを持つことは出来ないが、そのカードの価値が上がるとどこかで株を売ることが出来る。いわゆるコレクターズアイテムの株式市場が出来上がる。今後カルチャー・文化というのが、会社の株や不動産と同じように、投資できるアセットクラスになるのだ。

アメリカは特にスポーツ業界で熱意が高いファンが多いので、今後もスポーツカード市場は伸びるのと、後ほど記事で説明するが、このスポーツカードをデジタル化した取り組みも出てきている。

カードの売買が伸びているのはスポーツ業界だけではない。ここ数年で非常に伸びたカード売買は「ポケモンカード」。ポケモンカードはコンテンツにしやすく、大金を動かせて投資可能で、ノスタルジアを思い浮かべるYouTuberやコンテンツクリエイターにピッタリな要素が含まれているからこそ急成長している。

YouTubeコンテンツ力と全世代に刺さる「ポケモンカード」

今のアメリカはポケモンブーム。しかもアニメではなく、ポケモンカードのブームとなっている。ここ数ヶ月間のWalmartやTargetのポケモンやカード販売コーナーはこんな感じになっている。人気すぎて1人2個までと決めている店舗もある。

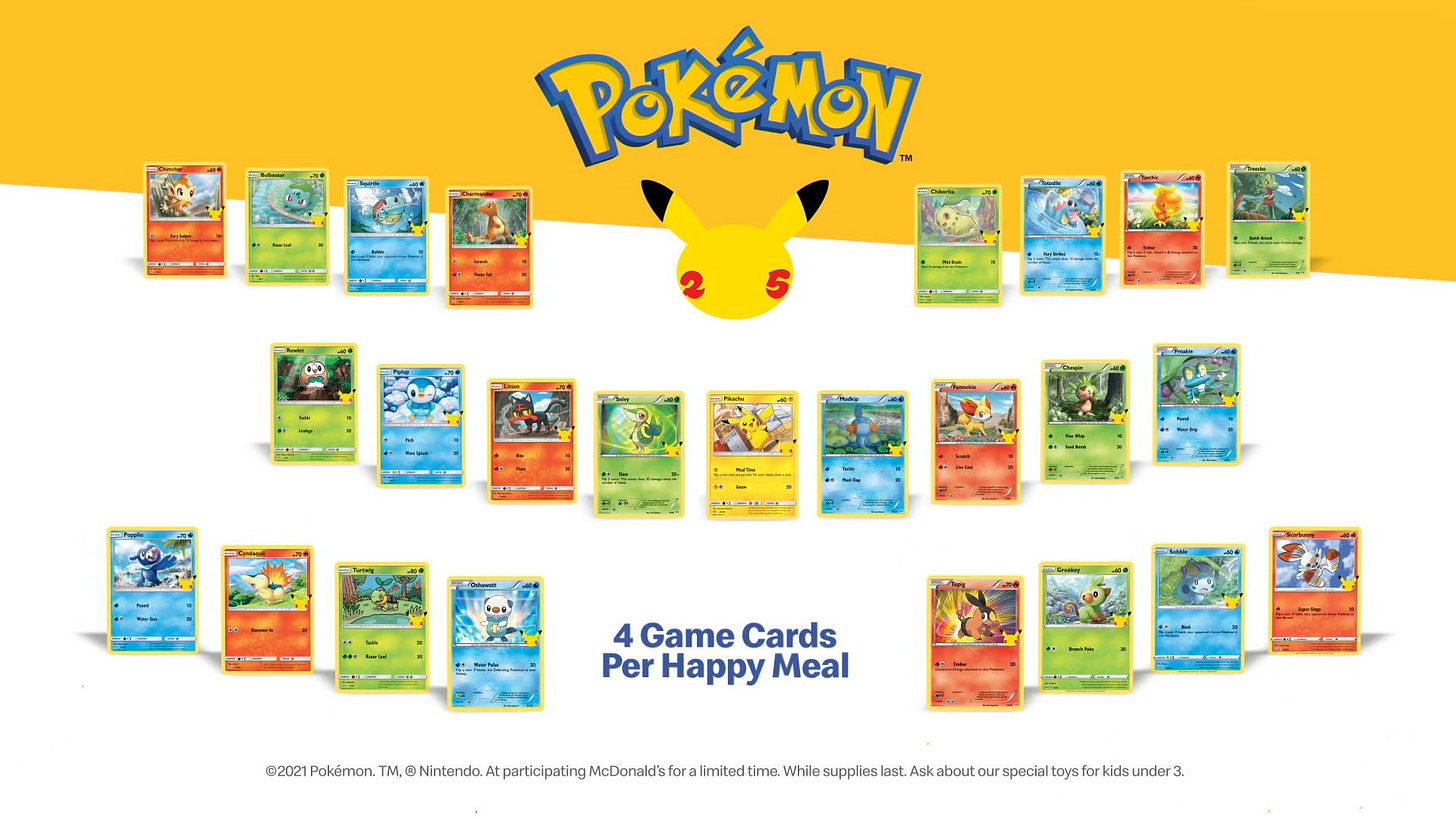

2月にポケモンの25周年を祝うために、マクドナルドと特別ハッピーセットのセットで限定カードを購入できるようにしたが、”大人”から異常な需要があった。

カードが欲しすぎて、朝5時から並ぶ人もいた。

そして多くのハッピーセットを買っても、ハッピーセットの食べ物をそのまま捨てる人もいて批判の声も上がっている。

ポケモンカードの価値が上がっているのは、株と同じように供給と需要の違い(需要が圧倒的に高い)のと、古く限定カードが多いから。これはアートや記念品と似ている。それ以外にもキラカードなのか、そして「エラーカード」(印刷間違い)なのかなども評価される。

それと同時に、ポケモンは今のミレニアル世代からするとノスタルジアをすごく感じるものでもあるので、余計感情輸入しやすい商品でもある。そして最後にポケモンカードの価値が上がっているのは、需要を高めるコンテンツが簡単に作れるもの。

アメリカでは個々のポケモンカードの売買よりも、複数枚のカードが入っているパックや箱をお店で購入するケースが多い。各パックや箱では何が入っているかが分からないので、高いカードより安く買える。

YouTubeでは昔から箱開け体験を動画化するのが流行っていたが、ポケモンではパックを開けるのがそれと同一のもの。パックを開けてレアなポケモンカードを引けるのかをコンテンツにするYouTuberもいる。その中でも一番有名なのがLeonhartさんは、元々弁護士だったが、彼のYouTube動画が人気になりすぎて2017年にフルタイムYouTuberになった。

今では約130万人が彼のYouTubeチャネルに登録して、2020年末にはメンタルヘルスへ寄付金を集めるYouTube動画で4,500万円以上集められた。

この人気が大手YouTuberにも広がって、なんとあのローガン・ポールまで去年末にポケモンカードの開封動画を投稿した。ポケモンカード業界では、リザードンのカードがめちゃくちゃ高く売れていて、あるカードは3,700万円以上で売れた。

上記写真にある「10」はカードのコンディションの評価。アメリカではPSAやBeckettなどスポーツカードやポケモンカードの評価をする鑑定企業が存在する。カードの面裏の傷、角のコンディション、そしてカードのセンタリングを見ている。以外とカードは印刷ズレが起きている。

ポケモン業界ではこのリザードンのカードを引くのが最も好まれている結果。特に「1st Edition(第1弾)」、初期のバージョンのリザードンは新品で引ければ少なくとも1枚500万円ぐらいの価値はある。Leonhartさんもリザードンを引いた時に、こんなリアクションをした。

このポケモントレンドに乗ったローガン・ポールは、ポケモンカードのパックが入っているボックスを購入することを決めたが、なんと2,000万円で購入。何が入っているのかも分からないのに、2,000万で買収するぐらい、今はポケモンカードの需要が高まっている。

ちなみに最近Hypebeastの記事で同じ未開封のボックスが4,000万円以上で購入されたと言われています。

ローガン・ポールはそこからやったことがかなり賢かった。彼のファンたちに、このボックスに入っているパックを販売することを発表した。一つのパックを110万円以上で売り、全てのパック開けコンテンツをライブ配信で見せた。よって、ローガン・ポールさんは2,000万の高い買い物をしたのに、36個のパックが入っていて一つのパックを110万円で売ったことで実は2,000万円ぐらい儲かった。そしてローガン・ポールはこれをコンテンツ化できると同時に、彼のパックを買った人たちもライブ配信や動画コンテンツにしているので、余計バズることが出来た。

しかも運を持っているのか、念願のリザードンをゲット!

カードに少しダメージがあったが、結果としてその一枚のカードの価値が400万円ぐらいすると後々わかった。

そして彼ののライブ配信は寄付金を集めるためのものだったので、良いPR効果にもなった。よって、色んなメディアから取り上げられた。ポケモンカードを活用することだけで、良いコンテンツを作れて、良いPR活動が出来て、なおかつ儲かり、ファンとの関係性を保てた。

結果としてローガン・ポールのポケモンカードのパック開封動画で360万再生、30万人が同時アクセス、合計$130Kほどの寄付金を集められた。

この取り組みで味を占め、次は同じ第1弾ブースターボックスを$2M(2億円以上)使って6つ購入した。

そして前回と同じく、箱開け体験をライブ配信すると発表し、同時に個々のパック販売を行った。今回はオークション型にしたおかげで、1パックあたり少なくとも350万円で販売した。

ただ、同じコンテンツや手法だと面白くないと理解しているローガン・ポールは、新たな取り組みを仕込んだ。それがデジタルコレクタブルとNFT。

そもそもデジタルコレクタブルとNFTとは何か?

最近デジタルアート、動画、靴下、そしてバスケ選手のハイライト動画がオンライン上でかなりの金額で購入されたが、全てはオンライン上で存在し、NFT(Non-fungible token)トークンとして購入された。

NFTって何?

NFTの前に「Non-fungible」と「Fungible」の違いを理解しなければいけないです。Hashhubによると、「Fungible」とはは代替可能性などと訳されますが、要はすべての1万円札は平等であり、私の1万円札とあなたの1万円札は同じ価値を持ち、同一のものと認識されるということです。逆に「Non-fungible」とはお金や通貨以外のオフラインの世界のものが当てはまる。同じスニーカーを二つ購入しても、そのスニーカーのコンディションなどによって価格が変わる。

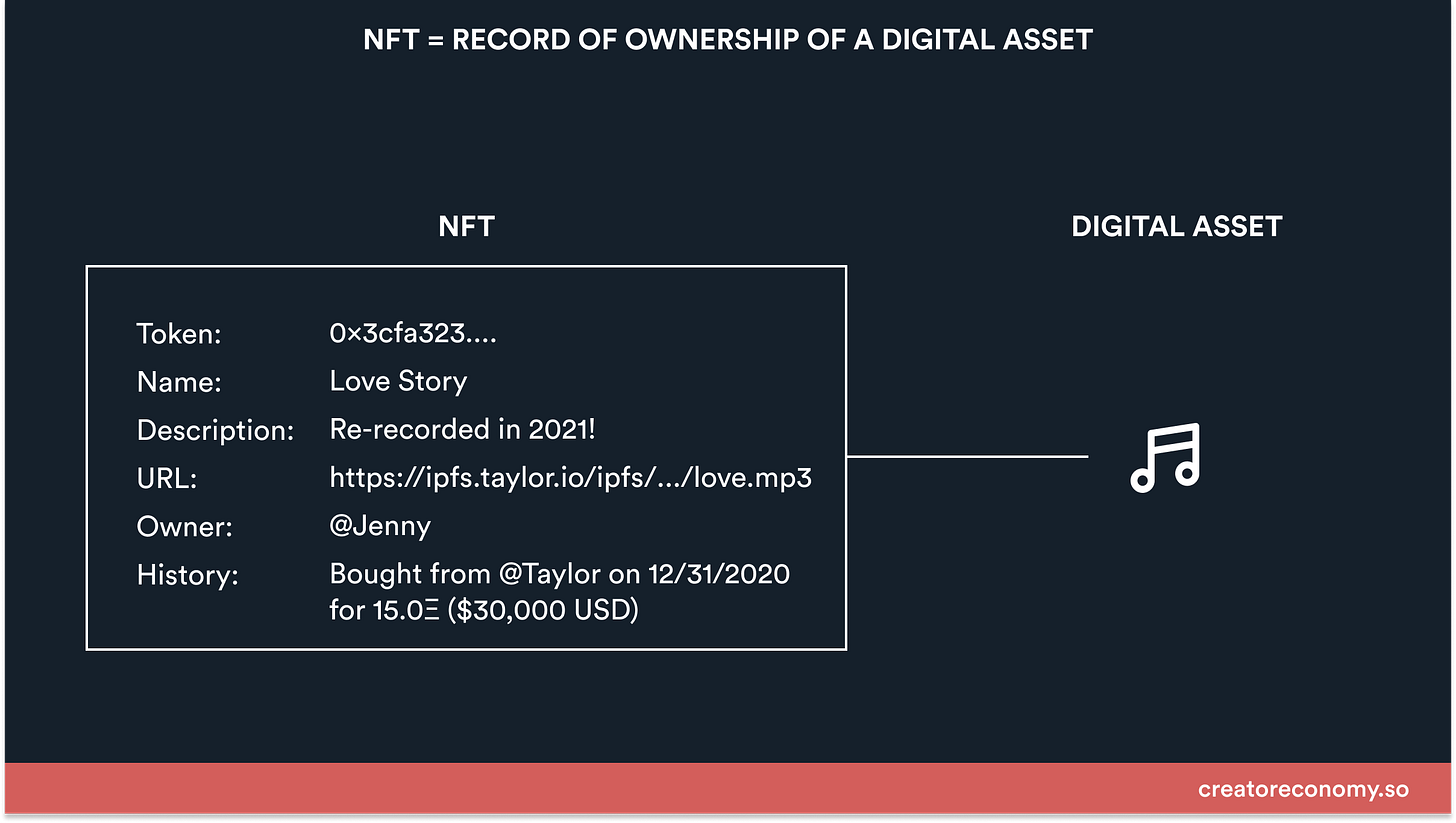

NFTとは何かユニークなコンテンツに対する記録・所有権となります。例えば以下事例だと、Jennyというユーザーが$30K使ってクリエイターのTaylorからLove Storyという曲を購入した記録が残されている。

NFTはイーサリアム上で作られたものであり、どんなデジタルアセットでも保有権を提供すると同時に、共通の通貨で売買が可能にしたものとなる。

何故NFTは重要なのか?

オンライン上だと色んなミドルマン・プラットフォームが存在するため、クリエイターにとってはかなり不利なエコノミクスになりがち。例えばアーティストが曲を作ったとしても、実際に誰がその曲の所有権はエコノミクスで設けるかというと、

・レーベル会社:大体レーベル会社が音楽の権利を持つことになるので、場合によっては作った本人ですらレーベルの許可がないとファンの前では披露できなくなる。

・プラットフォーム:音楽だとSpotifyがミドルマンとして入る。Spotifyで100万回の再生回数を達成しても、たったの$4,000(約40万円)しかもらえない。そこからレーベル会社などその他ミドルマンの取り分を考えると、アーティストは$800しかもらえてない。

・アルゴリズム:Spotifyがアルゴリズムを少し変更するだけで、曲が見つかりにくくなる可能性もあるので、結局ミドルマンの権力が圧倒的に強い。

もちろんレーベル会社はプロモーションや色んなサービスを提供するのでバリューがあるとは思うが、今ではアーティストが自分のコンテンツに著作権を持つメリットの方が大きくなっている。同時にTikTokなどディスカバリーツールが増えているため、アーティストはダイレクトにファンにプロモーションできる。そのため、あのテイラー・スウィフトでさえ自分の曲をもう一度レコーディングをして自分の所有権にした。

そんなアーティストがもしNFT上で曲を作った場合、曲をファンに販売し、そのファンが他のファンに再販した際も売上の一部をもらえる契約にできる。リリース当時はまだアーティストが有名じゃないので、初期ファンが1万で購入したとする。大体NFTでコンテンツ販売する時はマーケットプレイスを利用するのでそこの取り分が15%と考えると、アーティストは曲を売って8,500円しかもらわない。ただ、そのアーティストが有名になって、そのファンが100万円でその曲を再販した場合、そこの10%の10万円をもらえるので、価値が上がるごとにアーティストは儲かる仕組みになっている。

もちろんデジタル商品なので、無償版のコピーは広がるのは間違いない。ただ、だからと言って価値が下がったり、NFTを使わない理由にはならない。NFTの重要なポイントは所有権が明確に記載されていることです。アート作品だとコピーは作られるが、実物の価値に影響はない。むしろコピーが出回るほど人気であれば、価値が上がる可能性がある。

そして、誰がアーティストが作った曲やコンテンツを購入するのかというと、彼らのファン、もしくはそのアーティストが伸びると思う投資家。ファンとしてはクリエイターと繋がりや応援するため、そして投資家は今後そのクリエイターが有名になって作ったものの価値が上がると信じて購入するケースがある。

デジタルアートやコンテンツに価値を付けるのがおかしいと思う人がいるかもしれないが、これはコレクタブル市場、アート市場、ラグジュアリー市場、ストリートウェア市場と同じような扱いとなる。バーキンのカバンが何故高い値段で売れるのか、Supreme商品が何故二次流通市場でオリジナル価格の何倍の値段で販売されるのか、アート作品が何億円との価値で売れるのかは今の文化、その商品の限定さ、レア度、意味合い、そしてコンディションなどを考えてつけられている。それがデジタルアセットでも同じように価格付されているだけだと思っております。

実際に美術品のオークションハウスを運営するクリスティーズは2月にNFT上で作られたデジタルアート作品のオークションを実施します。作品はBeepleが作った5,000画像のコラージュ作品。

いくつかこのデジタルアセットの事例を紹介したいと思います。

デジタルアセット事例1:アート

一番分かりやすいNFT事例は「アート」。デジタルコピーを大量に作れても、フィジカルなアート作品だと本物の所有権に対して多額を払うのと同じように、デジタルアートは本物をNFTで証明することができる。そして直近ではNFTが少しバズっているからもあって、デジタルアート作品が高く売れている。

例えば以下デジタルアーティストのMad Dog Jonesが作った東京のデジタルアート作品だが、たったの9分で$4Mとして販売された。

デジタルアーティストのMike Winkelmann(通称:Beeple)は2020年12月に複数のNFTデジタルアート作品をコレクションとして販売した。オークション型となったコレクションは一つしか存在しない作品もあれば、数百個販売した作品もあった。

NFTを活用する良さは「本物」の数をアーティストが勝手に決めることが出来ること。もちろん限定品の方が売れる。Beepleは最終的にこのコレクションだけで$3.5Mの売上を達成した。

そんなBeepleだが、直近では美術品のオークションハウスのクリスティーズが彼のNFT上のデジタルアートを初めてオークションに出した。初日で$1.8Mの落札があり、まだ11日残して$3Mの落札している人がいる。

ちなみにBeepleは一作品は2時間ぐらいで作り上げているとのこと。

デジタルアートに価値を感じない人もいるかもしれないが、これは結局フィジカルなアートと同じ。バンクシーの絵に何億円と払うのは誰かにとってその絵が価値があるから。その価値はクリエイターの人気度、作品の意味合い、今の文化、そしてどれだけレアなものかで決まる。

有名なインターネットMemeのNyan Catの制作者がNFT化して約6,000万円で販売出来たのは、もちろん今NFTがバズっているからでもあるが、この猫がインターネット歴史で意味があるアセットでもあるからだと言える。

2020年のデジタルアート市場は$10M以下だったかもしれないが、多くのアメリカのVCはフィジカルなアートの市場規模の$60Bを超えると予想している。

デジタルアセット事例2:クリプトキティーズ

一番最初にNFTをバズらせたのは2017年11月にローンチしたデジタルカードゲームクリプトキティーズ。猫のカードを二匹組み合わせて世界にひとつしかないクリプトキティーズが生まれるコンセプトは特に何か役に立つ物ではなかったが、初めてNFT上でデジタルコレクタブルとして生まれたサービスだったのでかなりの高値がついたものあった。二次流通市場で$30M以上の取引があると言われている。

2017年11月に最初の猫が作られたが、その名前がGenesis。

最初のNFT事例として生まれたGenesisは翌月に246 ETH、今現在だと$380K以上の値段で二次流通で購入された。そしてCrypto Kittiesは常に少なくとも6,000〜7,000人のMAUがあったので、NFTバブル前でも人気だった。

このカードコンセプトをスポーツと組み合わせたのが今最もNFT業界で伸びているサービスのNBA Top Shot。

デジタルアセット事例3:NBA Top Shot

クリプトキティーズを作ったチームAxiom ZenはDapper Labsという会社を設立して、a16z、USV、Samsung、そして複数のNBA選手から$12Mほど調達して、複数のパートナーシップを発表した。その中で特に注目されたのはアメリカのプロバスケリーグのNBAとの提携。2019年7月にDapper LabsとNBAが提携を発表し、2020年10月のベータ版のローンチまでに数名のユーザーとサービスを検証していた。

実はOff Topicもそのアーリーアクセス権を持っていた。以下2019年8月27日にOff TopicがNBA Top Shotのアーリーアクセスの登録を証明するメール。

NBA Top ShotのコンセプトはCrypto Kittiesと同じNFT技術を活用しながら、今でも流行っているスポーツカードをデジタル化するサービス。デジタルカードを出してもフィジカルと差別要素が少なくなるため、NBA Top Shotは実際のNBA選手のハイライト動画を一つずつNFT化してカード化することを決めた。

例えば以下は人気NBA選手のZion Williamsonが豪快なブロックを行ったハイライト。

ポケモンやスポーツカードと同じく、複数のハイライトがランダムに含まれるパックを購入することが出来る。サイトを見ても、動画ハイライトなのにカードパックに見せている。

正直まだポケモンカードほど良い箱開け体験コンテンツを作りにくいが、人によってはリザードンを引いた時と同じようなリアクションを取っている。

今最も高値がついたハイライトはレブロン・ジェームズのダンク動画。その動画を見たい方は以下YouTube動画でも見れます。

YouTubeでも見れるのに、何故わざわざこのハイライトに対して2,000万円以上も払った人がいたのか?

もちろんNFTバブルなので高値がつきやすい環境ではあるが、デジタルアートよりもスポーツハイライトの方が個人的に値段の価値が付きやすいと思っている。スポーツは文化的意味合いが強いのと、有名選手のサイン入りグッズと似たような考えでNBA Top Shotを考えるべき。例えば人気選手のレブロン・ジェームズがNBAの歴代得点王になった時のユニフォームやスニーカーは彼が普通に着たユニフォームや履いたスニーカーより価値があるし、もちろんユニフォームのレプリカや同じスニーカーモデルを靴屋で購入しても価値が違う。バスケの歴史上、そしてレブロン・ジェームズというプレーヤーとしての歴史があって価値がついている。それがフィジカルな物ではなく、デジタルな動画ハイライトとして販売されているだけだと思っている。

NBA以外のスポーツでもNFT化の動きがトレンドになっている。バスケより世界的なスポーツで言うとサッカーが浮かぶが、サッカーのファンタジーゲームのSorareのデジタルコレクタブルも最近急成長している。

NBA Top Shotでの取引額は$250Mを超えたので、圧倒的に一番取引されているNFTプラットフォームとなっている。過去30日間だけ見ても、$200M以上の取引が行われている。まだベータ版サービスと考えると、本当に$1B以上の事業にすぐなってもおかしくない。スポーツカード市場を超える可能性があると思っているのは、一人の選手に対して年ごとにカードを発行できたりするが、動画ハイライトだと1試合プレーするだけで複数ハイライトが作れるので、アセットの数が圧倒的に多い。

しかもNBA Top Shotはさらに伸びる奥手を持っている。それは過去の動画ハイライト。今現在は直近のシーズンからの動画ハイライトのみ取り扱っているが、将来的に過去のレジェンド選手の動画ハイライトを必ず売るはず。例えばマイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズとしての最後の優勝する時の名シーンが販売されたら、めちゃくちゃ高値で購入する人が絶対出てくる。

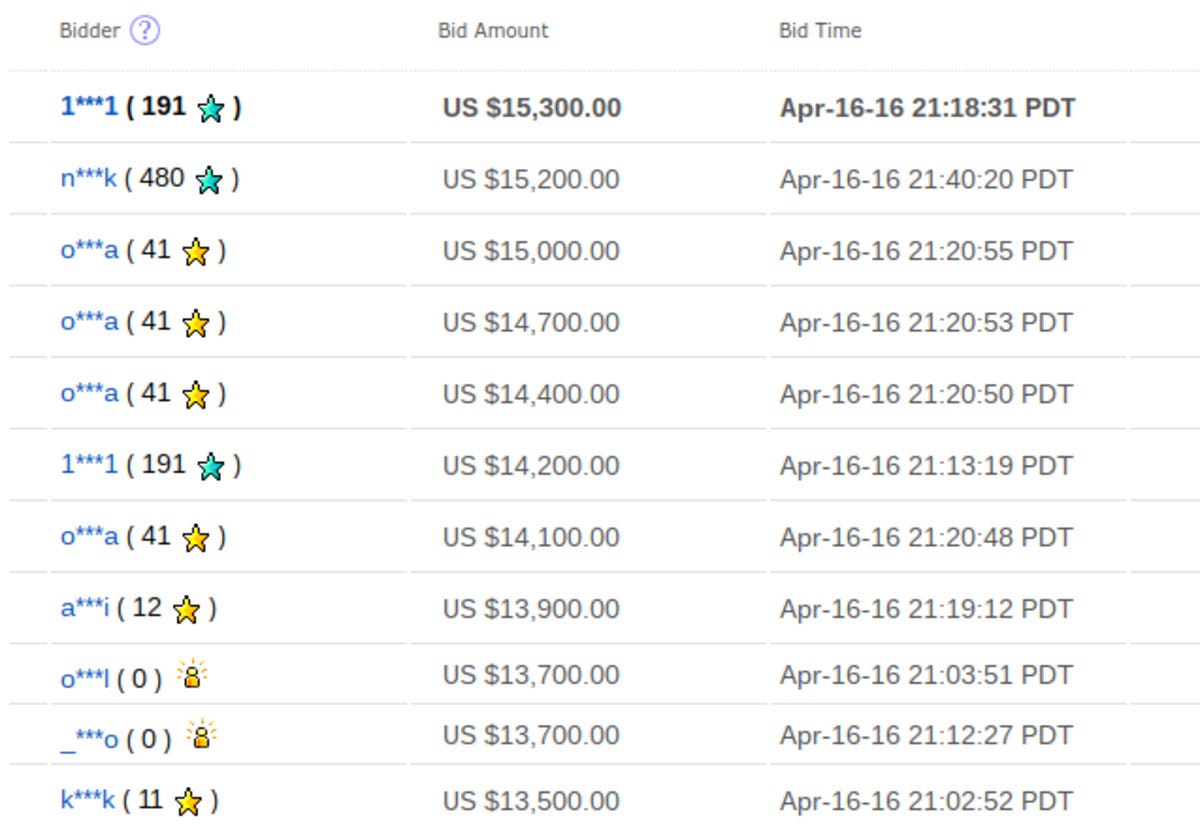

バスケに興味がない人からすると、ただバスケ選手がシュートを決めたようにしか見えないが、バスケファンだとこのシーンを何度見返しても鳥肌が立つ人もいる(実際たってますw)。それと同じく、2020年1月に亡くなった人気バスケ選手のコービー・ブライアントの引退試合に参加した人が会場内の空気をeBayでオークションで売った人もいた。

$1でスタートしたオークションが結果として$15K(150万円以上)の落札があった。

結果としてeBayのルール違反だったため、販売は出来なかったらしいですが、空気でさえ150万円の価値がつくと考えると、動画ハイライトの所有権を持てると聞いたらその選手のファンが大金を払うのもおかしくないのが理解できる。

デジタルアセット事例4:ローガン・ポール

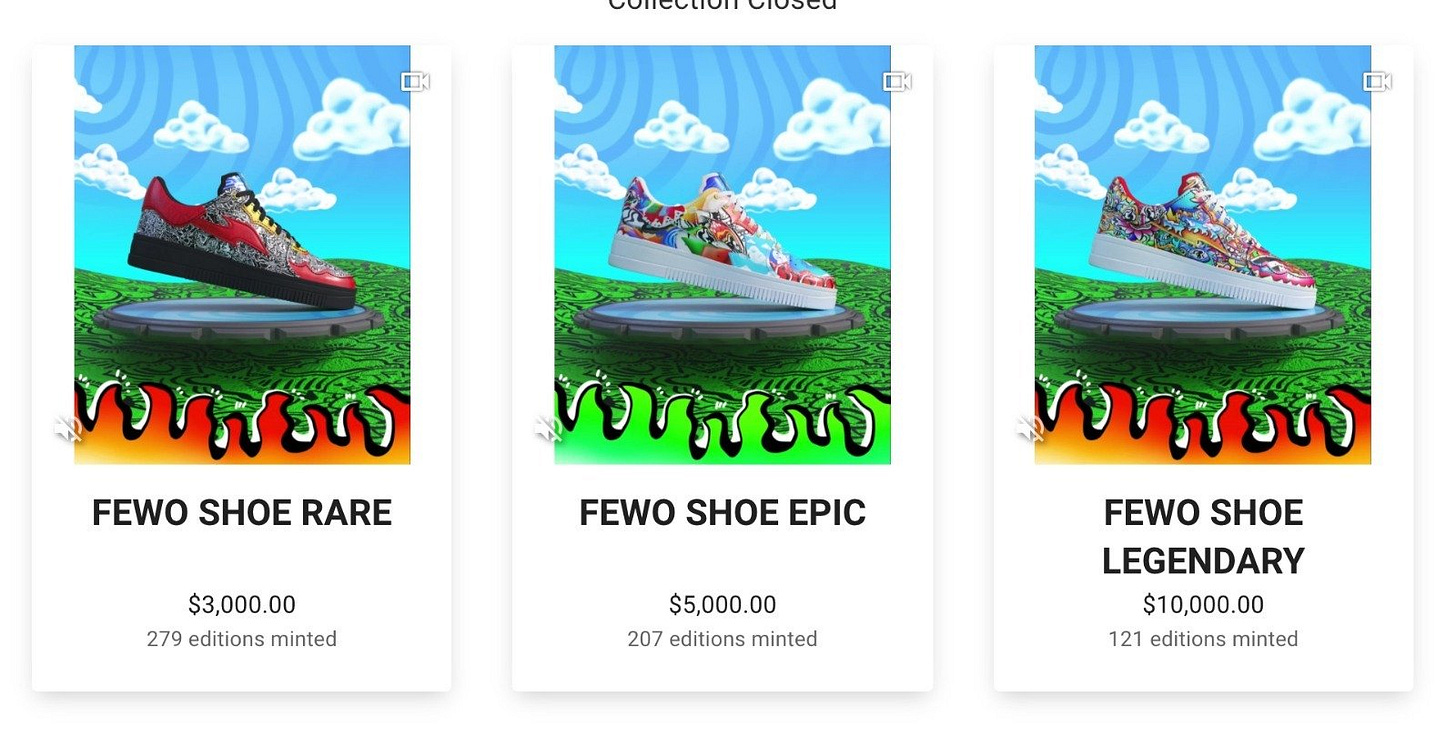

ここでようやくローガン・ポールの話に戻ります。記事の前半で話した通り、彼は2億円以上かけて6つのブースターボックス(1箱36パック入り)を購入した。それをNFTなどを使って、一つの箱だけで6億円以上の売上を作れた。

まず、一箱に入っている36パックのうち、33個を前回の動画と同じように販売した。結果として$40Kずつぐらい売れたので、そこだけで$1.32Mの売上を達成した(一箱$300K〜$400Kのコストがかかったので、既に黒字化になっている)。そしてローガン・ポールは今回の箱開け体験を記念するためにNFT上のデジタルアートを作った。

3,000個のデジタルアートを1枚1 ETH(当時は$2,000)で販売して、2,586個売れた。このデジタルアートだけで$5M以上の売上を達成した(最初の30分で$1M分の売上)。購入するインセンティブとして抽選で3名が箱開けするブースターボックスの残り3パックをもらえるようにした。これだけで$6.3M以上の売上になっているが、さらにメインイベントであるライブ配信からのスポンサー売上とYouTube AdSense売上をもらえる。2時間のライブ配信で既に340万再生回数を突破している。

そしてやはり運を持っている人なのか、またリザードンを引きました。。。しかも2回w。

ライブ配信が終わる直前にリザードンを引いた瞬間もNFT化すると発言した。彼のファンであれば、その瞬間は購入したいと思うはず。もしかしたら今後もスポーツ業界以外でもYouTuberなども最も盛り上がった瞬間の動画をNFT化してファンに売る時代が来るかもしれない。

デジタルアセット事例:ジャスティン・カン

実はYouTube動画をNFT化するのはローガン・ポールの前にTwitchの創業者のジャスティン・カンが行っていて、彼のNFTの活用方法はクリエイターエコノミーに繋がる試作だと思っている。彼いわく、これはサイン入り動画と似た感覚で購入するのが良いと話している。実際に最初のNFT化された彼の動画:

まだYouTube登録者数がそこまで多くない彼のYouTube動画に「最初の1,000人以内の登録者でした!」みたいなコメントが多かったことから、初期ファンに対して何かしたかったそう。確かに、NFT化したアセットはタイムスタンプをつくので、ファンからするとどれだけ初期ファンだったか自慢がしやすいものかもしれない。そして同時にジャスティンさんのチャネルがどんどん人気になれば、自分が初期ファンだった価値が上がるし、初期動画の保有権を高値で欲しがる人が出てくるかもしれない。

そんな中、抽選で全落札者に対して$10K分のビットコインを当たるチャンスを提供するとともに、彼のNFT化した動画を保有した人に対して電話会議をすると発表した。

この後者の話が非常に面白く、クリエイターエコノミーに繋がる話だと思っている。今後クリエイターはNFTを通してメンバーシップモデルを作れる。クリエイターが販売したNFTを保有している人のみが参加できるクラブや特典を与えるクリエイターが増えそう。そうするとそのメンバーシップを二次流通で高値で販売する人も出てくる可能性がある。こういったユースケースも今後出てきてもおかしくない。

今までは二次流通で販売されてもクリエイターやブランドが儲からない仕組みになっていたのが、NFTを活用するとその課題も解決できる。

デジタルアセット事例5:音楽アーティスト

記事の冒頭でNFTの説明をした時と少し重複する内容ではあるが、NFTの一つ面白いところは細かいルール設定ができること。特に面白い設定は二次流通でNFTが再販された際に元のクリエイターに再販された額のパーセンテージをもらえる仕組みを作れること。そのため、どのアート作品、NBA Top Shot動画ハイライト、そして音楽でも元のクリエイターが最初の販売以外にも儲かる仕組みが可能となる。

特に音楽業界だとマネタイズに困っているアーティストが多い。音楽業界だと2003年にAppleがiTunesをローンチして1曲を$0.99、アルバムを$9.99と統一した値段設定にしたり、2008年に月額費用を払うだけで音楽が聴き放題なSpotifyが出てきたが、どちらともエンドユーザーのイノベーションであり、アーティストのマネタイズに役立たなかった。今のクリエイターエコノミーを見ると、音楽アーティストはどの領域よりも低い売上比率となっている。

特にアーティストとして勿体無いのはSpotifyだとアーティストのコアファンとカジュアルファンの違いがないこと。グッズ販売だとコアファンが圧倒的に多くのグッズを買ってよりお金を出してくれるが、Spotifyだと1回の配信で$0.003貰うだけなので、そこまでコアファンとカジュアルファンの差がない。今回のNFTはアーティストとしてよりマネタイズできるチャンスとなる。

それを証明したのが3LauというアメリカのDJ。彼は元々仮想通貨のコミュニティに何年も前から積極的に参加していて、少しずつNFT化された音楽をSuperRareなどNFTマーケットプレイスで売っていた。そんな中アルバム「Ultraviolet」の3周年を記念してNFT化した。

3年前のアルバムの音楽と一緒に特別限定レコード、未公開コンテンツへのアーリーアクセス権、そして最も高く落札した人には3Lauさんとコラボ曲を作れる権利をもらえるようにした。最終的にはトップ33人の落札が何かしら3LauさんのNFTコレクションの所有権が与えられるようにした。

最終的にトップ33人の落札は合計$11.68M、最も高く落札した人は$3.6M出した。

そしてもちろん二次流通で再販された場合は3Lauさんも一部売上を貰える仕組みとなった。3年前のアルバムで$11M以上儲かり、将来的にも売上を見込めるのは聞いたことがない。これだけお金が動いたせいで既存の音楽業界がかなりパニックモードに入り始めたと3Lauさんも語っていて、直近では大手レーベル会社などからどうやってこのトレンドに乗ってお金儲けできるかを探って来ているらしい。音楽業界の大手プレーヤーはかなり危機感を感じているのは間違いない。

これをきっかけに色んなアーティストがレーベルやプラットフォームを飛ばして直接ファンに自分のNFT化された曲やアルバムを売る流れが来る気がする。そしてこれは音楽だけではなく、どんなコンテンツでも同じだと思っている。クリエイターとしてプラットフォームに依存しない形で直接ファンからマネタイズが出来て、なおかつ二次流通でもマネタイズ出来ると理解すると試したいと思うはず。

そんな二次流通やNFT化された商品の販売を可能にしているプラットフォームが幾つも出てきていて、最近のNFTバブルでかなり伸びている。

人気のNFTプラットフォーム

コンテンツをNFT化しても結局売る場所が必要。Amazonなど普通のECマーケットプレイスはブロックチェーン及び仮想通貨の対応をしていないため、今はほとんどのNFT取引は特殊マーケットプレイスで行われている。特に人気なのはZora、Foundation、SuperRare、OpenSea、NiftyGateway、Raribleなど。

プラットフォームによってはアートのみ販売するところもあるが、多くは複数のカテゴリーのデジタルコレクタブルを売っている。例えばOpenSeaのトップページを見ると、アート、カード、コレクタブル、スポーツなど今まで話したメジャーなカテゴリーのデジタルアイテムを売っている。

そんな中で面白いのが「Virtual Worlds」。これはDecentralandやThe Sandboxなどバーチャル世界や空間を提供するゲームがあり、ゲーム内の空間は全てユーザーが保有できるものとなっている。そのため、土地やビルを売る人もNFTマーケットプレイスで出現している。

このようにアートや動画見たいなコンテンツだけではなく、バーチャル世界の空間、土地、ビルまで購入できる世界になっている。そして特にOff Topicとして気になっているのがこれがデジタルファッションやデジタル上の「物」に展開し始めている流れ。これは今まで何回もポッドキャスト、note、YouTubeなどで話したメタバースの話に繋がっていると思っていて、Off Topicが長期的にNFT技術が重要な役割を果たすと思っている理由でもある。

デジタルアセットの未来はメタバースの道へと続く…

今までの話はカルチャーがアセット化して価値を感じる人が増え、それがフィジカル(ポケモンカードやスニーカー)からデジタル(デジタルアート、動画ハイライト)のカルチャーアセットへとシフトしていることについて話した。その中でもデジタルアセットではNFTのおかげで所有権の証明が出来て、そのおかげで価値がついたりマネタイズの仕組みが成立することを話したが、実はNFT技術はもう一つ大きなテーマに繋がるトピックでもある。

NFTは相互運用性をもたらす物でもある。限られたレアなデジタルアセットを所有者がオンライン上どこにも持ち歩ける状況に将来的になるのは、メタバースの話に繋がる。

今だとデジタルアートを購入しても、飾る場所が非常に限られている。多くの人は購入したデジタルアセットのオンラインポートフォリオを作ったり、デジタルフレームを購入してそこで見せるようにしているが、少し物足りなく感じる。同時に、Fortnite、Roblox、League of Legendなどゲームではスキン(自分のアバターに着させる服やアクセサリー)は非常に人気。Fortniteは2019年では$1.8Bの売上を達成しているが、無料ゲームなので売上の多くはこのスキンから来ている。

$1B以上もスキンの売上があるのにもかかわらず、購入したスキンはFortniteでしか使えない。それがもし他のデジタル世界でも使えるようになったらよりメタバースの空間になりませんか?

メタバースをそもそも説明すると、リアルとバーチャルな世界が融合されている次世代インターネットと言われているもの。メタバースの説明については過去に何回か解説しているので、以下リンクをご覧ください。

・フォートナイトの急成長、テックジャイアントが注目するインターネット2.0「メタバース」とはなにか - Off Topic note

・「メタバース」とは何か?Epic Gamesの野望 - Off Topic Podcast

・【解説】メタバースで注目するポイント、フォートナイトはただの検証サイト? - Off Topic YouTube

今だと色んなデジタルな領域で人生を過ごしている。Zoomでの電話会議、Slackでのチャット、Clubhouseでの会話、Twitterでのニュース情報の収集、Amazonでのショッピング、そしてFortniteでの友達との遊び。特にZ世代は3Dのデジタル世界に慣れていて、積極的にオンラインの新しいインタラクティブな体験に参加している。有名なのだと2020年4月に行われたTravis ScottのFortnite上でのコンサート。

2,770万人以上がFortniteに入り彼のコンサートを見たと同時に、上記YouTube動画は1.38億再生回数を達成している。Robloxも似たようなコンサートをTikTokスターのLil Nas Xと行なった。

それ以外にもTomorrowlandという人気のEDMコンサートもオンライン化して、$20のチケットを100万個以上販売した。

そしてTomorrowlandは同じ技術やインフラを活用して年中オンラインコンサートを行えるバーチャル世界まで作った。

そんなデジタル世界が色々作られているが、今現在はReady Player Oneっぽい、クローズドで本来あるべきメタバースではないと考えている。Epic GamesのTim Sweeneyの考えと賛同するOff Topicはオープンなメタバースが将来生まれると思っている。オープンなメタバースとはフィジカルの世界と同様に複数の世界や場所に制限なく出入りできること。例えば、フィジカルな世界だとナイキの加盟店に行ってスニーカーを購入すると、そのスニーカーを履いたまま仕事に行ったり、ディズニーランドに行ったり、どこに行っても良い。今のデジタルの世界がそれが可能ではない。FortniteのスキンをRobloxに持っていけない。それを変えられるのがNFT化されているデジタルアセットを作っている会社。

メタバースに繋がるビジョンを持っている会社はまだそこまで多くないが、まず入り込む領域はデジタルファッションだと思っている。過去にOff TopicのInstagramでも紹介したTribute Brand以外にFabricantやRTFKTもこの領域に入り込んでいる。「実際に履けないスニーカー」として人気になっているのはFabricant。

FabricantやTributeはデジタルファッションの作品を作って、それを購入したと同時にユーザーが写真を送ると、その写真を加工してデジタル服を着させてくれる。その服をInstagramやオンライン上で投稿する流れとなっている。

そんな中、特にOff Topicとして注目しているのはRTFKT。RTFKTは今はやっているトピックやテーマについてのスニーカーを作って商品をバイラル化させるマーケティング戦略をとっている。初期ではTeslaがサイバートラックを発表した時に、許可をもらわずにサイバートラックの靴を作り、勝手にイーロン・マスクの写真に加工した。

それ以外にも2020年に流行ったゲームのAmong Usの靴を作った。

それ以外にも色んなバズりそうな靴を作ってきた。

このマーケティング手法は面白い戦略ではあるが、Off Topicが気に入っているところはRTFKTは色んなゲーム会社と正式コラボを行なったり、Snapchatと連携し始めているところ。Apex LegendsやLeague of Legendsとコラボスニーカーは作ったのと、SnapchatのAR技術を活用して注目の若手アーティストのFewociousさんとのコラボスニーカーを誰でも試せるARレンズも開発した。

ちなみに上記スニーカーはNFT化されて5分で$3M以上の売上を達成した。

購入させるだけではなく、実際にSnapchatやその他プラットフォームでも使えるようにしているのが面白い。一つのデジタルアセットを複数のプラットフォームで使えるようにしているのはRTFKT以外にも何社かいる。

このようなプラットフォームがあるとFortniteのスキンをRobloxのコンサートに着ていくことができる。そうすると各プラットフォームのデジタルアセットの価格が上がってもおかしくない。今後どんどん色んなデジタル世界に所属すると考えると、デジタル世界用のクローゼットが作られるのは自然な流れ。今までだとRobloxがこの世界に一番近しいことを行なっている。Robloxは様々なゲームを遊べるプラットフォームだが、同じアバターとして全てのRobloxゲームをプレーできる。しかもRobloxはスキンだけではなく、Roblox内だと色んなゲームを連動させることができる。例えば2018年にReady Player Oneの映画のプロモーション企画としてRobloxでも似たようなゲームを行なった。その企画ではReady Player Oneのストーリーと同じように特殊な鍵を見つけなければいけない。その鍵がどのRoblox世界・ゲームに隠されているかはRobloxの特設ページに書かれている情報を手がかりとして探さなければいけない。

ランダムに鍵をゲーム内に入れ込むことができるのはメタバースっぽい要素が強い。そしてその鍵が今後NFT化されていれば、本物かどうかわかると同時に、Roblox以外の世界でも同じようなことを行えるということ。

オンライン上だけではなく、3Dプリンター技術が発展するとデジタルアセットをフィジカル商品としても作れる権利をもらえたりする世界も想像できる。逆にフィジカルな服や物をデジタル化させる動くも今後増えていく。実際にGlossierはフィジカルに存在するグッズをあつ森でも着れるようにした。

Snapchatも提携したリテーラーのサイトで服を購入した際に、SnapchatのアバターであるBitmojiに着させられるシステムの特許申請を出した。

リアルとデジタルの世界を融合させるという意味合いだと、非常にメタバースに近づき始めている気もする。フィジカルな世界の姿をそのままオンラインにも持ち込めるのは今まで難しかったこと。

この流れはフィジカルなプロダクトを販売しているブランド側からすると、新しい技術や世界を学ばなければいけない恐怖感もあれば、新しいチャンスでもある。明らかにオンライン上で過ごす時間が多くなってきている若手層へリーチする方法でもある。今後はRobloxの世界を作るブランドのほか、デジタルアセットを作る会社も増えるはず。

色んなデジタルプラットフォーム、いわゆるメタバースの様々な体験で同じNFT化されたデジタルアセットを使えるようにする技術が発展すると、二つ追加で必要なテクノロジーが出てきそう。一つはフィジカルなプロダクトをデジタルアセットに転換できるスキャナー的なもの。これは既に何社も作っていると思いますが、スキャンするだけではなく、それに適切なブランドをアサインしたり、NFT化する技術も必要となってくる。

そしてもう一つの必要技術は各デジタル体験に合わせた転換ツール。フィジカルな世界だと場所や体験によってデザインが変わっているものの、根本的に違う要素は少ない。ウェブ上だと基本的にどこでも似たようなデザインなので、画像をFacebookに出してもInstagramに出しても、唯一変えなければいけないかもしれないのは画像のサイズ(横幅など)。ただ、メタバースの世界、特にデジタル上の3D世界ではこれが通用しないかもしれない。MinecraftとFortniteのUIは大分違うので、Fortniteのスキンを今Minecraftに持ち込むことが出来ても結局使えない。そこを各プラットフォームに合わせてデザインを自動変換させる技術があれば、非常に役立つかもしれない。これはまだ先の話になるが、重要なツールになるかもしれない。

結論

今は間違いなくNFTバブルのタイミング。シリコンバレーでここ2週間ぐらい、ひたすらNFTの話しか聞いていないし、最近は毎日のように多額の金額でデジタルアートやNFT化されたデジタルアセットを購入した話を聞く。まず理解しなければいけないのは、NFT化されたデジタルアートやアイテムはフィジカルのアートやアイテムと同じように、ほとんどの物は高値がつかないし、再販してもお金儲けは出来ない。今色んなものが高く売れているのは一部このバブルのタイミングだからなので、とりあえず投資するのは良くない。アートやコレクタブルと同じように、そのデジタルアイテムの今の想定価値と将来的価値を考えながら購入するのがベストだろう。ただ、今はバブルだとしても、NFTの長期的可能性についてOff Topicは信じている。Off Topicが想定する4つのNFTの活用方法、NFTを購入する理由は以下となる:

1) ファンとのエンゲージメント方法

コアファンがスポーツ選手の着たユニフォームを欲しがると同じように、デジタルアセットの所有権を欲しがる。

2) 投資アセット

StockXがスニーカーを投資アセットにして、OtisやRallyは色んなコレクターズアイテムを投資アセットとした。実に今ではカルチャーが新しい投資アセットクラスとなっているので、それがデジタルアセットでも同じ扱いになるのは当たり前。

3) クリエイターの新しいマネタイズオプション

直接ファンにクリエイターの制作物を販売することが出来るのと、二次流通市場でもクリエイターがマネタイズできる仕組みを盛り込める。そしてクリエイターのトークンを持つ人だけに与える特典やコミュニティなど課金型メンバーシップモデルもNFTを活用すれば作れるかもしれない。

4) メタバース構築のための重要なインフラ

NFTは所有権だけではなく、相互運用性があるため、メタバースを構築する上では必要不可欠な技術となる。NFT化されたデジタルアセットを様々なオンライン及びフィジカルな体験に活用できる世の中が出来ると、オープンなメタバースに一歩近づける。

Off Topicではブロックチェーンや仮想通貨の話は普通行わないが、このメタバースとの繋がりがあるNFTに関しては書かなければいけないトピックだった。引き続き、NFTの市場とそれがどうメタバースの世界を加速させるかを注目していきたいと思います!

Written by Tetsuro (@tmiyatake1) | Edited by Miki (@mikikusano)